Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

当 AI 技术重构健康产业服务范式,当传统中医药文化邂逅现代智能生态,一场跨越三个半世纪的创新对话正拉开帷幕。同仁堂股份与小米商业营销达成合作,携手发布行业首个“AI智能中医药健康服务智能体——同仁堂养生馆”,以“科技+传统”的双轮驱动,构建覆盖问询、分析、建议等全链路智能健康服务生态。这不仅是传统中医药智慧与现代人工智能的融合,更标志着健康管理进一步迈入“千人千方”的个性化时代。

需求升级下的时代必然

在国民健康需求升级与AI技术深度渗透的双重驱动下,健康服务行业正经历从“被动响应”到“主动预判”的结构性变革。

《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要“推进中医药传承创新”,而人工智能技术的成熟为这一目标提供了全新实现路径。国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安曾指出,“互联网+医疗健康”的核心是利用技术让服务更优质高效,这一理念正成为此次合作的底层逻辑。

一组数据清晰揭示了这次升级的必然性:2024年中国营养健康食品市场规模已达2605亿元[1],2025年康养产业规模预计突破10万亿元[2],而AI健康管理市场以23.8%的年复合增长率扩张,2027年规模将达2.59万亿元[3]。

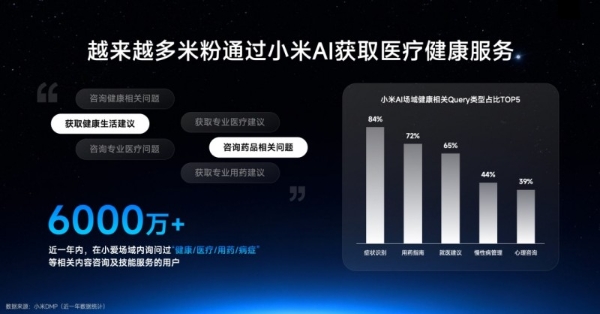

与此同时,近一年有超过6000万用户通过超级小爱发起健康相关问询,中医药相关关键词搜索量在三年间暴涨127%;中医养生类APP月活用户增长48%[4]。

北京同仁堂股份有限公司总会计师潘宝侠表示:“健康产业正迎来规模扩张与消费升级机遇,潜力巨大,但也面临创新不足、服务同质化等挑战。作为拥有350余年历史的中医药企业,同仁堂始终以守正创新为己任,此次与小米商业营销合作,整合双方优势打造行业首个AI智能中医药健康服务智能体,为行业数字化转型探路,让专业健康服务普惠更多用户。”

北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理何川补充道:“「同仁堂养生馆」智能体的核心价值在于将专业健康建议、安全用药建议等,无缝嵌入手机终端,让用户在日常生活使用场景中,随时获得个性化健康关怀,让中医药健康服务真正无处不在、即时响应。”

用“AI”升级中医药健康服务

作为此次合作的核心,「同仁堂养生馆」智能体的诞生不是简单的技术叠加,其背后深深根植于小米“超级小爱”从工具到陪伴、从响应到关怀的服务理念升维。

与需要用户主动发起询问的豆包、DeepSeek等应用不同,超级小爱作为一种深度嵌入手机、家电及穿戴设备底层的“空气式”能力,提供的是无处不在、随时待命的伴随式服务。这一特性构成了其独特的商业价值护城河——它以高达2.2亿的日均唤醒次数和1.53亿月活[5],覆盖家居、办公、出行、健康等全场景,不仅形成了一座极难复制的场景壁垒,更是一个超级“智能底座”和默认入口。

每一次唤醒、每一次交互,都在持续反哺AI的进化,构筑出越用越懂你、越用越智能的飞轮效应,不断强化系统对用户个性化需求的理解与预判能力。在这一生态与能力基座之上,「同仁堂养生馆」智能体构建了高效的健康服务能力体系,深度融合小米AI大模型技术与北京同仁堂中医药智慧。通过用户交互将自然语言处理转变为个性化健康建议与用药建议等相关服务。

由此,「同仁堂养生馆」智能体实现了两大核心服务突破:

其一,个性化健康服务能力。系统通过用户多轮深度交互,可紧贴用户反馈为其提供更有针对性的健康建议或用药建议。根据不同用户的信息健康反馈,提供包括饮食禁忌、生活方式建议及节气养生要点在内的综合健康建议,打破传统健康服务中“千人一方”的局限性。

其二,专业用药建议与健康管理闭环。深度依托北京同仁堂百年沉淀的中医药智慧。在提供健康建议前,系统可主动根据用户实际反馈的健康问题等,提供更适配的用药建议。更重要的是,该能力无缝衔接电商服务,形成一键购药全流程闭环。

从用户体验层面而言,从“被动查询”走向“主动服务”。依托超级小爱的全局交互与记忆学习能力,用户可在手机终端获取连贯、贴心且越用越懂我的健康关怀。正如小米生态中“无感化”的智能场景——夜间灯光自动调节、晨起窗帘智能拉开一样,健康管理也变得智能、贴心且更精准。

“对我们而言,这不仅是一次技术能力的输出,更是与同仁堂股份携手开创的健康服务新范式。”小米互联网业务部商业营销品牌总经理陈高铭总结道,这种技术赋能+场景渗透的合作模式,既让同仁堂的品牌价值深度融入用户生活,也为更多健康医药品牌的数字化营销提供了联动样本。

结语

当百年中医药智慧遇上现代AI技术,不仅激活了传统健康产业的创新活力,更重塑了国民健康管理的服务体验。

在同仁堂股份与小米商业营销这场跨界合作的创新对话中,我们看到的不仅是两个品牌的强强联合,更是一种文化传承与创新的深度融合。随着「同仁堂养生馆」智能体的全面落地,推动中医药服务加速走进用户生活场景,为“健康中国”建设注入源源不断的创新动力。

数据引用来源:[1]欧睿数据,中金公司研究部;[2]《2025年中国康养产业消费趋势报告》;[3]中国经济时报; [4]小米DMP;[5]小米财报